臥床患者や体動制限がある患者の深部静脈血栓症予防は大変重要です。

5年間勤めて1度だけ、突然の肺塞栓症で怖い経験をしました。

大腿骨の手術を受けた患者さんを受け持っていたとき。

手術翌日に初回の離床介助をしているとき、突然「胸が苦しい」と。SpO₂はみるみる低下し70%台へ。

この患者さんは肺塞栓症でした。

深部静脈血栓症がある患者は離床をきっかけに、血栓が肺に飛ぶことがあります。

入院後すぐ、離床できない患者には、深部静脈血栓症予防を徹底してください。

深部静脈血栓症とは

deep vein thrombosisでDVTと臨床現場では言われています。

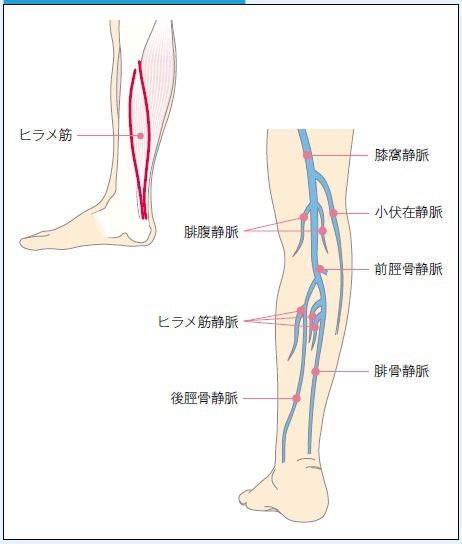

深部静脈血栓症とは下肢や骨盤内の深部静脈に血栓ができた状態を指します。

筋膜よりも浅い部位にある表在静脈に血栓ができた場合は、さほど問題ではないです。

(足の血管が青く、ボコボコ浮いている人のことです)

しかし、筋膜よりも深い位置である深部静脈。

特に大腿・腸骨静脈に血栓ができると肺塞栓症のリスクが高まります。

ヒラメ筋静脈が1番血栓ができやすい部位と言われています。

肺塞栓症にならないためには深部静脈血栓症の予防が重要です!

深部静脈血栓症の原因

- 血液凝固能の亢進

- 静脈血流のうっ滞

- 静脈壁の障害

- 手術

- 出産

- 外傷

- がん

- 長期臥床

どういう患者さんが深部静脈血栓症になりやすいかと言うと、高脂血症、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の既往がある人です。

やはり、生活習慣病はどんな病気のリスクも高めてしまうといっても過言じゃないです。

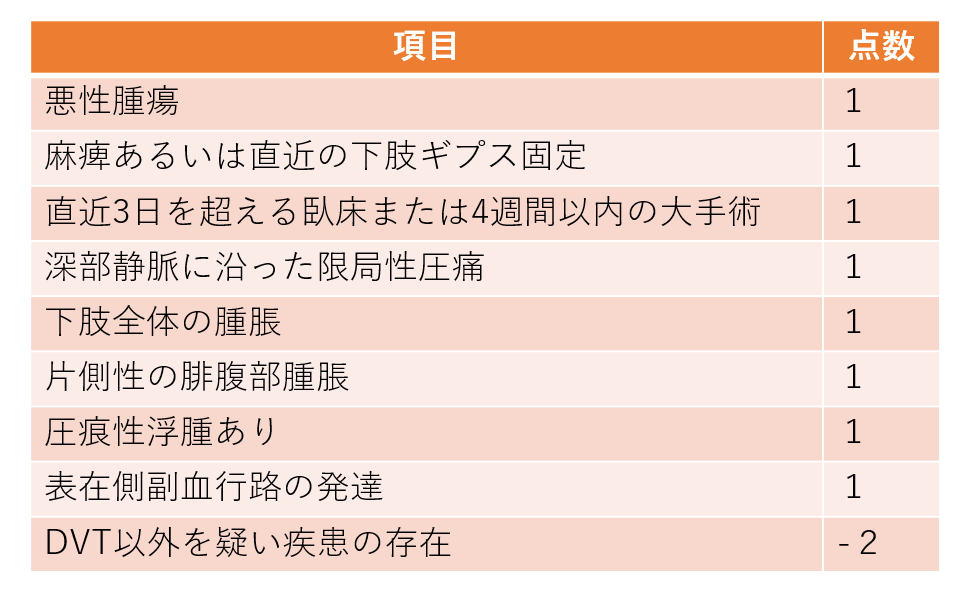

深部静脈血栓症のリスク基準は以下の表を参照してください。

(引用:Elf JL, et al. Thrombosis Research. 2009; 123: 612-6より)

合計点数

3点以上:高リスク

1~2点:中等度

0点:低リスク

深部静脈血栓症を疑う症状

- 腫脹

- 圧痛

- 発赤

など。

ただし、DVTを持っている患者の80%が無症候性なので未診断の人も大勢います。

深部静脈血栓の検査・診断方法

- 血液検査(D-dimer)

- 静脈エコー

- 造影CT

D-dimerが高値の場合はDVTを1番に疑い、静脈エコーなどで画像診断で確定します。

肺塞栓症の原因は深部静脈血栓症

肺塞栓症とは

1.血栓が遊離する

2.静脈系・右心室を通過し肺動脈が詰まる

3.血管が部分的または完全に閉塞する

というプロセスです。

膝窩・大腿・腸骨静脈に血栓ができると、大静脈から右心系へ

そして、右心系を通過し肺動脈へ血栓が到達します。

肺動脈が閉塞すると右心不全に至り、静脈系がうっ滞します。

血管抵抗が増加→肺高血圧症→左室前負荷減少→心拍出量・血圧低下→心停止

という最悪なシナリオもあり得ます。

肺塞栓症の症状

- 労作時の息切れ

- 胸痛

- 失神

- 胸部の違和感

など。

術後などの長期臥床患者の初回離床時が最もハイリスクです。

肺塞栓症の場合、突然このような症状が現れます。

肺塞栓症の検査・診断方法

- 胸部X線

血管影の減少、肺動脈主幹部の拡張、梗塞所見の有無など - 心電図

陰性T派(V1~4)、異常Q派など虚血性心疾患の所見を認める - 心エコー

右心負荷を確認 - 採血

- 胸部や下肢造影CT

- 下肢のスキャニング

- 肺血流シンチ

肺の検査だけでなく、右心不全による静脈のうっ滞、肺高血圧症に至り心拍出量の低下などを招くので心臓の評価も必要です。

深部静脈血栓症・肺塞栓症の治療法

薬物療法

循環動態が安定している場合は抗凝固療法を優先的に行います。

ヘパリン、アスピリンなどで血液を凝固しづらくする治療です。採血でPT-INRなどで凝固値を確認し薬を調整します。

循環動態が不安定な場合は、昇圧剤を使用し血液循環を維持させた上で抗凝固療法と血栓溶解療法を併用します。

血栓溶解療法ではウロキナーゼ、ストレプトキナーゼ、t-PAという血栓を溶解する薬剤の注入を行い血栓を溶かすことです。

ただし、必ずしも溶解できるとは限りません。

抗凝固療法・血栓溶解療法ともに易出血状態となるので脳出血の既往のある人や術後患者にはリスクを考慮する必要があります。

下大静脈フィルターの挿入

引用元:春日井市民病院

下肢にできた血栓が肺動脈へ遊離しないように下大静脈にフィルターを挿入し、血栓をフィルターで回収できるようにする処置です。

くらげのような形状をした専用の器具で血栓をキャッチします。

フィルターの挿入はカテーテルで留置可能で侵襲は少ないです。

血栓溶解療法で効果がなく、血栓が複数存在する、大きいなど

肺塞栓症のリスクが大きいと判断されたときに適応となります。

血栓除去術

カテーテル治療と開胸手術の2つのアプローチがあります。

カテーテル治療の場合

肺動脈内にカテーテルを挿入し、そこから遠隔で血栓を吸引したり、溶かす方法です。

一般的に膝窩・大腿・内径静脈からアプローチすることが多いです。

ただし、大きな血栓、血管壁にこびりついて取れない血栓は吸引で取り除けない場合があります。

開胸手術の場合

これは緊急時の選択となります。

呼吸不全に陥り、心臓の負担が強いと判断された時は開胸し、肺動脈の血栓を直接取り除くことがあります。

カテーテル治療と比較し侵襲も大きく、手術時に亡くなる可能性もあります。

深部静脈血栓症の予防が肺塞栓症予防に繋がる

繰り返しますが、深部静脈血栓症の予防が最優先事項です!

長期臥床の患者には

・フットポンプ

・水分補給

臥床でも下肢が動かせる人はふくらはぎの筋肉を使うと血栓予防に有効です。

足首を動かすよう看護師から指導しています。

脱水になると血液がうっ滞しやすくなるので水分摂取を忘れずに。

離床可能な患者には

・動くこと

が1番の予防になります。

離床可能であれば、下肢の筋肉も使っていますし血液循環も問題ないと思われます。

肺塞栓症は離床時に気を付けて

長期臥床患者、術後患者の初めてのベッドからの離床の時、これまで同じ姿勢だったので下肢静脈にできた血栓は動くことなく固定されています。

そこで、急に起き上がる、立ち上がるなど突然動くことで血流がいっきに改善され、深部静脈血栓が肺まで飛んでしまし、肺塞栓症を引き起こす可能性があります。

①初回離床の時、段階的に行い、モニターの変化に注意をすること。

②可能であれば2人以上のスタッフで実施すること。

この2点を守れば、状態が変化しても初動対応が可能です。

看護師ができる深部静脈血栓症の確認方法

ベッド上で臥床し、膝を曲げた状態で確認します。

・むくみ

・腫脹

・腓腹部を抑えたときに圧痛があるか

・足関節を自分の方へ屈曲してもらい、腓腹部に疼痛や違和感があるか

臥床患者にはこの観察を毎日続けること!

特に、生活習慣病の既往歴があるとハイリスクなので、要注意!

両下肢で確認し、左右差がないことを確認しましょう。

救急看護の実際

救急外来

深部静脈血栓症で受診する患者さんはあまり見ませんが…

恐らく、血栓ができている片側の足になんらかの自覚症状や見た見た目の変化があるはずです。

下肢の状態を観察後、採血しD-dimerが上昇していればDVTの疑いになります。

下肢エコーを実施し血栓が確認されれば抗凝固療法が開始されます。

PEで受診する場合は、まずは呼吸・循環動態の安定化を図ります。

酸素投与、採血、ルート確保し胸部X線となります。

X線で血栓は疑われる場合は抗凝固療法を開始し、血栓の部位や大きさを特定するため検査を続けます。

肺塞栓症による心停止や循環不全が著しい場合は緊急手術に行く前に救急外来でPCPSを回します。

その時は救急科だけでなく呼吸器外科や心臓外科へも連絡し協力して挿入と管理を行います。

ただし、PCPSは治療ではなく、他の臓器の血流を確保するための補助的役割です。

血栓を溶かす、除く以外に有効な治療はありません。

呼吸循環動態が薬物でコントロールできる状態であれば抗凝固療法・血栓溶解療法を開始しICUへ入室します。

救急部ICU

深部静脈血栓症の患者が入院することはないでしょう。

肺塞栓症の場合、術後もしくは血栓溶解療法を開始した患者が入院対象となります。

術後の管理は一般的ですが、呼吸・循環動態の変動に注意しながら術後合併症を予防するケアを継続します。

血栓溶解療法を実施するときは易出血というリスクがあります。

脳出血を引き起こす可能性があるので意識レベルなど脳神経症状に注意しながら観察します。

血栓溶解療法をしても血栓が溶けない場合もあり呼吸状態の悪化リスクは常にあると考え、状態が改善しない場合はカテーテル治療や開胸手術となる場合もあります。

救急病棟

多いのは他の疾患で入院しているときに深部静脈血栓症や肺塞栓症を発症する場合です。

深部静脈の血栓は入院中に見つかるケースがあります。

特に、整形外科の手術を受けた患者はギプス固定などで自力運動ができなくなっているので要注意です。

深部静脈血栓症の場合は血栓の部位を確認し、抗凝固療法の効果を採血やエコーで医師と確認します。

下肢の観察は毎日、繰り返し続け異常の早期発見に努めます。

肺塞栓症の場合は、初回離床時が1番注意が必要なので、必ず複数のスタッフでモニターを確認しましょう。

深部静脈血栓が見つかった患者には無理な離床は避け、血栓が溶解されたのを確認してから動くようにします。

床上安静、術後患者には全症例にフットポンプや弾性ストッキングを使用し、日ごろから予防することが何より大切です。